縄文の「美」を感じる

ブログをやめたわけではありません。

ギブスぐるぐる巻きだった ぐるぐるです。

そのため、ブログ更新できませんでした。うげー。

ようやく歩けるようになったしね。

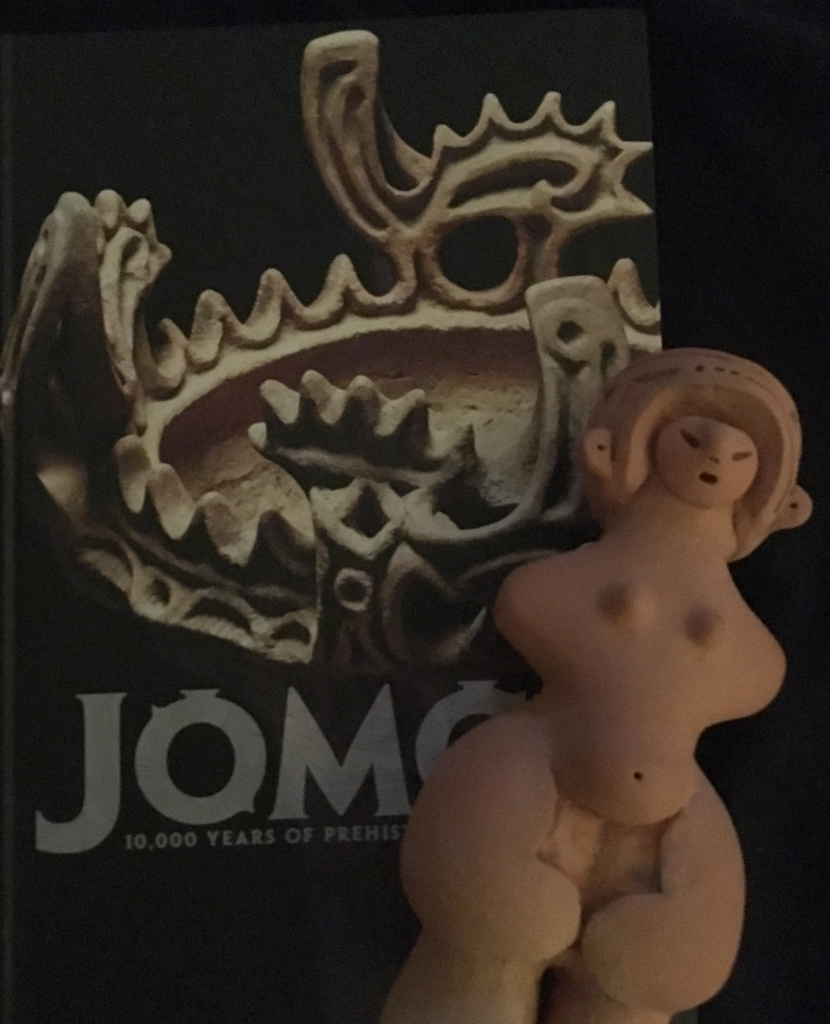

今回は、東京国立博物館 平成館で開催中の特別展「縄文―1万年の美の鼓動」に行ってきました。(間に合ってよかった)

縄文時代の国宝が全て揃う(7/31~)という前評判、混むでしょうよ、そりゃ。…と思っていたので、なかなか足が向きませんでした。だって、今年の7月からの暑さ、半端ないって!入場制限で酷暑の中、並ばされたら、マジ死ぬよ。

とりあえず、ネットで混雑状況見てたら、どうも入場制限とかは無い様子。(みんな、暑いから来てないのかも…)

思い切って、夕方から出かけてみました。この日は夜9時まで開館しているとのこと。

行ってみると、意外と混んでます。観客は多いですが、まあ、なんとか我慢できます。

とりあえず、第4章の国宝の部屋へ直行して、火焔型土器や土偶を堪能。その後再び、最初から順繰りに鑑賞。

久しぶりの再会の国宝の土偶さんたち。国宝土偶展(東京国立博物館、2009~2010年開催)以来です。

ルートに沿ってまじまじと展示を見つめていると、縄文時代の造形美に魅入られている自分に気づきます。何千年も前のこの列島に生きた人々と対話している感じ。

みていると、ふと思います。この造形と世界各地の土器文化との類似性とか、人間の美意識の発達過程とか…、そんなのはどうなってるのか。

と思いながら歩いていると、第3章で、ちゃんと世界の土器文化の紹介も。学芸員さんいいね。因みにこの部屋の展示品、木製の年季の入った展示ケースに入ってます。東博で昔から使っている展示ケースのようです。何年製かは知りませんけど。重厚なケースに鎮座する縄文土器、美しいです。

山盛りの火焔型土器のピラミッドもあります。こんなに土器見られるたぁ、驚きです。まだ日本の地下にはいっぱい埋まっているんでしょうね。

土偶、土偶、土偶…!手指の先くらいの小さな土偶から始まり、有名な遮光器土偶や猫型の土偶など、土偶の発展史。

土器文化だけでなく、石造りの巨大なチ〇ポとか。このチ〇ポは今まで見たことありませんでした。縄文の信仰として、世界の巨石文化や巨石信仰との関係性について今後調べたいと思いました。

縄文人の様々な造形美がこれでもか!というくらい展示されています。

今回は、縄文の「美」に主眼を置いた展覧会ですので、縄文時代の世界史的意味づけやその発達・変化について考えるという視点は少し弱いですが、それはまたの機会に期待しましょう。

縄文の美意識は、現代の日本につながっているんでしょうか?その文化は今の日本人の意識を構成するなにものかなんでしょうか?

そんなこと考えながら、東博を後にしました。

やっぱり外は暑かったです。ふー。